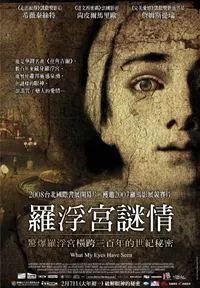

以畫家和畫來做題材的電影很多,但也可以從中了解歐洲人和美國人在處理類似主題的方式,比方說《達文西密碼》、《天羅地網》、《離魂》,這些影片的節奏稍快或重點並不放在畫家或是作品本身,儘管是在探討真偽畫,也沒有感受到畫家和其作品的感受,他們反而是配角;《戴珍珠耳環的少女》則是模擬畫家與畫中人物當時的心態,而這部《What My Eyes Have Seen》即使畫家和畫不是主角,但整部片鬱暗的色調和劇中人物、劇情的安排反而感受到畫家的憂鬱。

女主角Lucie是一名研究華鐸(Watteau)的研究生,瘋狂的研究這名畫家不為人知的故事,而中間出現了教授的阻擾、資金的匱乏,甚至出售父親的遺物,都只是為了確認自己的研究方向沒有錯誤,也能得到成果。每個人的價值觀不同,有捨就會有得,只是看得到的結果是不是自己想要的,如此而以,就像露西的指導教授多次阻擾她的研究,是為了搶得研究成果還是擔心露西像自己一樣落得孤家寡人?我們無從得知,只能看他落寞的身影和語調講著自己因為研究導致與妻子天人永隔的過程。

電影裡安排了許多巧妙的巧合,無法言語的街頭藝人、被掩蓋的河流在巴黎底下流動、女主角遭遇雪難罹難的父親找不到屍體、修復的畫作裡有被掩蓋的孩童畫像、畫的底下(之中)還有另一幅畫,都在訴說著眼中所見的事物並不等於「事實」, 事實等著世人去發掘,要付出多大的代價,也要看挖掘者本身覺得是否值得,不然,就只能掩藏在表象之下漸漸被人遺忘,儘管事實就在眼前,就像那條正在流動的地底河流。

從一些報導裡,導演本身透過這部電影推論華鐸(Watteau)與歐本納(Opener)是同一個人,這部電影其實就是導演個人對於畫家本人的推論及研究,我們所看到的是Lucie將導演對於證實這樣想法轉至電影中,這也許是導演自己的故事,他藉著電影想說:「我想證實華鐸與歐本納是同一個人,但學術派的禿鷹想要把研究成果據為己有,而生活和實現理想又是那麼的艱苦,我知道一些事實,但說不出口,只能透過電影的方式把事實表現出來。」就像劇中瘖啞的街頭藝術家一樣,用行動藝術、肢體動作及眼神來呈現他所要表達的事物。換個角度來說,不同的藝術家都有自己獨特的表現方式,學者是作研究,畫家以色彩及構圖來表達,舞台上的表演者以台詞、語氣來表達自己的心聲。

Lucie的母親Annabelle也是名演員,也許就像畫家所愛的女伶夏綠蒂一樣知名,但不同的是她沒有國王作為教父。畫家從遠處凝視自己心愛的女伶,為她作畫,但得不到女伶的青睞;Lucie坐在母親的梳妝台透過鏡子模仿母親上妝,與母親交談的語氣中,感受不到母女之間情感的交流,只有金錢上的往來,Lucie離開前在後台凝視著母親與其他男演員親熱後轉頭離開,在女兒找母親借裙子時,Annabelle從床上起身,在母女倆爭論Annabelle來不讓Lucie和父親去觀看她的演出時才發現身著家居便衣的Annabelle是在戲院裡,之所以躺在那是因為剛與男演員發生爭執。

華鐸的畫作「丑角吉爾」是這部電影的靈感來源,畫中的吉爾無助的站在畫面中央,當教授問女學生看到了什麼時,導演也給了相當足夠的時間讓觀眾想想,看到了什麼?我看到的,是個憂鬱的人,也許準備上場,也許因為他的角色而受被人嘲笑,也許旁邊受人注意的驢子戲服才是他等會兒上場要穿的(那頭驢子讓我想到仲夏夜之夢)…總之這位吉爾的臉上就是沒有丑角上場後應有的表情,也和下方人物的表情也不搭。很像電影中的瘖啞街頭藝術家Vincent,當周邊的孩童們在旁邊嬉鬧或是捉弄他時,也只是撲上白粉站在箱子上表演自己要表達的角色,從眼神裡傳達出的是憤怒是冷漠,或是凝視著唯一關心他的女子。不知道導演安排Lucie到他的家裡拿小丑娃娃,是否暗喻Vincent是現實生活中的丑角?瘖啞讓他無法與世界溝通,只能以簡單的文字和手勢與這個被凝視的女子交流,但最後這名女子為了追求自己的理想而離開病床前,丑角最後孤單的下葬。

看完電影,偉展問我:「對於不斷找尋這些畫家或藝術家所要表達的意象,畫底下是否還有一幅畫的存在,真的有那麼重要嗎?」剛開始我給他一個很簡單的答案:「在太平盛世裡,是重要的,是文化的傳承;在吃不飽的苦日子裡,其實是沒有意義的。」我想到《天羅地網》的最後幾幕,那個警員對女主角說一幅畫被偷或是真假其實只是有錢人的玩意之類的話。後來我想了想,許多藝術家們不見得希望他們要表達的事物被所有人知道,只有以他和知己的語言來溝通,畫家或知己死了,故事就斷了,但就文化與知識傳承的角度來說,這樣的知識不應該就這麼的沒了,也許後人們太過於主觀的解釋一幅畫(就像有些女作家總不了解為什麼有人要把她的作品與女性自覺聯想在一起),以致於後人們所留下的是解釋者自己想要看到的畫而不是畫家真正要表達的意思。所以若是由一群專業的人努力不懈的找出畫家真正想表達的意思,並無私的分享給希望的知道的人,那麼一種知識就傳承了下來,我想這才是重要的。

隨選歷史閱讀:

Thanks for your brilliant comment on What my eyes have seen.

回覆刪除I really enjoyed this movie!

All the best to you!