|

| 從象山拍攝台北101 |

- TWIGF 2019 年度論壇

- 時間:2019 年7月5~6日(週五和週六)

- 地點:中華電信總公司大樓 (臺北市中正區信義路一段21-3號)

- 主題:建立開放、包容、信任、創新的數位社會

- TWIGF 網站及議程

在 2018 年時,全球的網路治理活動圍繞著:網路安全、個資保護議題、歐盟的 General Data Protection Regulation (GDPR)、Facebook (或其他企業)販售或不當使用使用者的資料,進行操弄使用者行為…等議題,並在這些議題下衍生出更多隱憂,例如區域合作、各國打造更嚴格的個人資料保護法…等。2018 年的聯合國網路治理論壇(以下簡稱 IGF)的主題是 “ The Internet of Trust” ,在於建立信任,而 2019 年的主題則以三個方向為主(英文頁面):

- 資料治理 Data Governance

- 數位包容 Digital Inclusion

- 安全與具有彈性的網路是數位經濟成長的先決條件和對整體數位環境有益。 Security, Safety, Stability and Resilience: Security and Safety are prerequisites to economic growth and a healthy digital environment beneficial to all.

雖然台灣沒有機會參與聯合國活動,但也正逢台灣網路治理論壇在徵求今年的提案,所以我也列出了 46 個項目,透過 Facebook 社團的投票系統對台灣網路治理論壇社群的成員進行意見調查,但也顧及有些人不喜歡 Facebook 投票系統採實名制,所以也建立了 Google 表單。

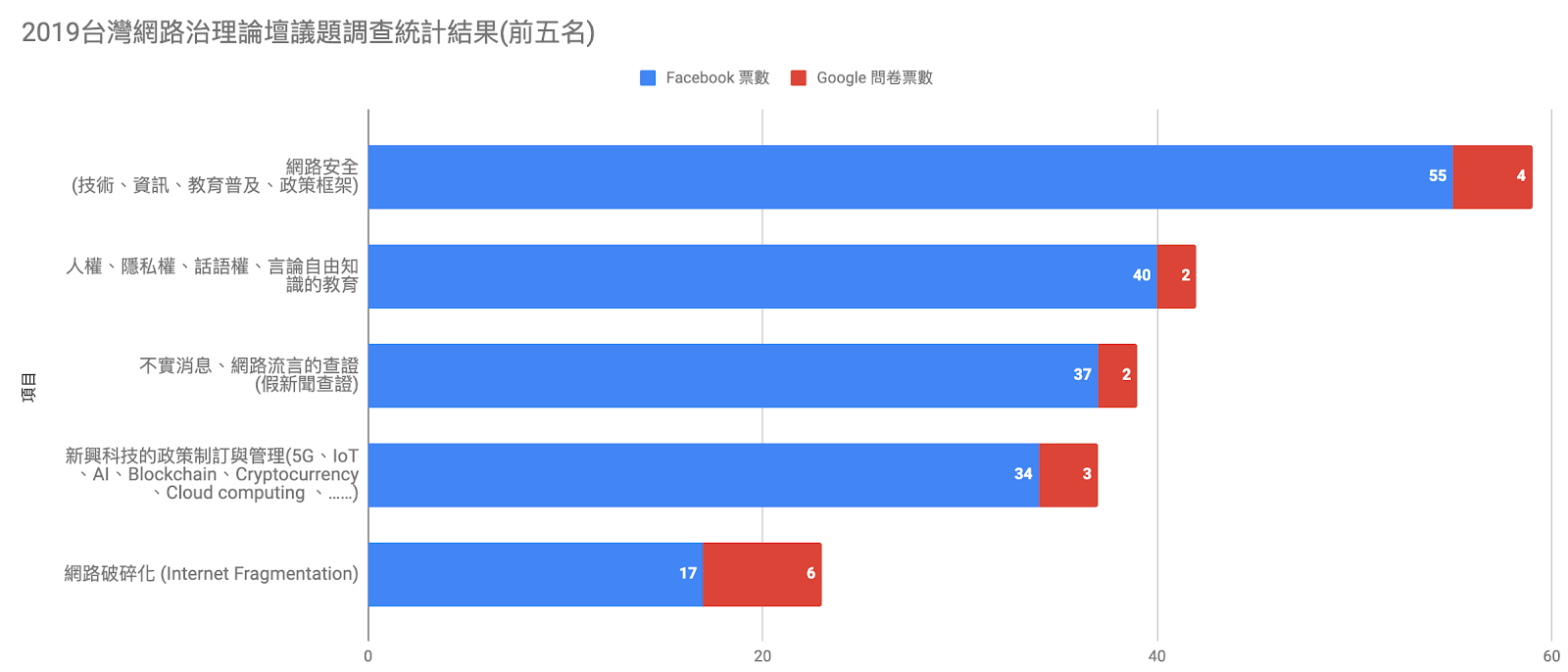

調查結果

在 Google 表單裡,我收到了 7 份回應,Facebook 就比較難統計了,但由於我是要取得最後的議題票選結果,所以在這部份我就沒有太在意,在3月30日10點20分開始整理這些票選資料,得到的前 5 個票數較調的議題為:

- 網路安全 (技術、資訊、教育普及、政策框架):Facebook 票數 55 票,Google 票數 4 票,共 59 票;

- 人權、隱私權、話語權、言論自由知識的教育:Facebook 票數 40 票,Google 票數 2 票,共 42 票;

- 不實消息、網路流言的查證 (假新聞查證):Facebook 票數 37 票,Google 票數 2 票,共 39 票;

- 新興科技的政策制訂與管理(5G、IoT、AI、Blockchain、Cryptocurrency、Cloud computing 、……):Facebook 票數 34 票,Google 票數 3 票,共 37 票;

- 網路破碎化 (Internet Fragmentation):Facebook 票數 17 票,Google 票數 6 票,共 23 票。

投票者的意見回饋

當然也因為 Facebook 的投票設計是票數愈高,會影響選項的排序,加上有 40 多個項目,所以會讓人覺得眼花瞭亂,同時對某些行動載具可能較不友善,造成高票數者排序愈前面的影響。

因為 Facebook 社群的投票機制也能讓參與者自己建立選項,所以會看到有些使用者自己建立選項如:資安事件通報分享(3票)、政府或企業介入網路治理(3票);在 Google 表單中,也有填寫者問了:NCC 何去何從 (1票)。

個人的想法

- 調查的時間自 2 月 13 日開始,到 3 月 30 日,將近 1.5 個月,時間其實很長,中間也會因為其他在論壇裡要舉辦的活動,而被 Facebook 排序到較不易看到的活動,所以愈到結束時間,填寫的人也會愈少,Google 表單就更不容易找到相關的資訊了,所以線上調查的連結如果要快速擴散,可能還是適合調查時間較短,可能 1 至 3 天的調查行動會較為適合。

- 46 個選項是真的很多,如果明年繼續的話,可能只擬 10 到 15個。

- 「資安事件通報」可以再區分為:「通報機制建立」或是「資安事件處理過程的分享」。其實很多資安事件的通報機制、管理都要看單位對其網路安全的治理手段和領導人員的心態,所以愈保守的企業,也較不願意主動分享。

- 由於在多方利害關係人機制裡,政府與企業是必要的角色,如果他們不介入,網路治理就會淪向過度理想化的學術論壇,而不是實際意見交流的場域或是平台。我其實歡迎政府與企業介入、相互制衡或協助,這才是多方利害關係人機制的用意,藉由這個交流平台了解不同角色的目的與手段,並提供適當的協助。

- 「消費者保護」這個選項在兩邊表單都是 0 ,這是很有趣的現象。畢竟每個人都是消費者,而許多資安事件、資安管理的課程都會談到,末端的消費者或使用者其實是網路安全裡最難討論的角色。

其他資訊:

- 整理後的資料:連結

- 當初的 Facebook 社群問卷,目前沒有提供關閉投票的功能,所以有心者還可以繼續投票,但3 月 30 日晚上 10 點 20 分以後的資料,則不計入這次的計算;Google 表單已經關閉。

- 聯合國 IGF 2019 已接受的提案:列表頁。

- 縮寫字參考頁面

留言

發佈留言

請勿匿名留言,待審核後才會出現。